Suchen und Finden

Mehr zum Inhalt

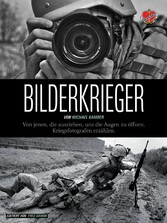

Bilderkrieger - Von jenen, die ausziehen, uns die Augen zu öffnen - Kriegsfotografen erzählen

Krieg im Kopf

Vorwort von Takis Würger

Die Idee für dieses Buch entstand im Jahr 2008 auf einem Sofa im Irak. Zwei Fotografen saßen auf diesem Sofa, Michael Kamber und João Silva trafen sich manchmal zwischen ihren Aufträgen im Büro der New York Times in Bagdad, so erzählt es Kamber. Sie mochten diese Gespräche zwischen den Gefechten, sie waren Freunde. Kamber hatte noch seinen Mut, und Silva hatte noch seine Beine.

An diesem Abend redeten sie darüber, warum es ihnen bis zu dem damaligen Tag nicht gelungen war, ein Foto zu machen, das den ganzen Irakkrieg in einer Aufnahme festhält. Warum konnten sie die Ikone des Krieges nicht finden?

Sie hatten Bilder gemacht, die auf den Titelseiten der Welt gedruckt wurden, Bilder, für die sie Preise und Ruhm bekommen hatten. Silva und Kamber hatten amerikanische Soldaten in die Schlacht begleitet und ihr Sterben in Fotos festgehalten, und sie hatten irakische Soldaten in die Schlacht begleitet und ihr Sterben in Fotos festgehalten. Die Amerikaner hatten auf sie geschossen, die Iraker hatten auf sie geschossen. Sie hatten geblutet und ihr Leben riskiert, aber es schien umsonst gewesen zu sein, weil sich niemand an die Bilder erinnerte, so dachten sie.

Als es spät wurde an diesem Abend im Büro in Bagdad, sagte Silva: »Wir haben nicht zu schlechte Fotos gemacht, wir haben zu viele Fotos gemacht.«

Kamber hatte häufig darüber nachgedacht, wie die Flut an Bildern die Sicht auf einen Krieg verändert. Es gab immer mehr Kriegsfotografen, und die digitale Fotografie ermöglichte unzählige Aufnahmen. Kamber glaubt, dass die Bilder von den Kämpfen und Toten im Irak so gewaltig und vielfältig sind, dass sie über die Betrachter hinwegrauschen. Am Ende bleibt kein Bild hängen. Kamber sagte, wie wäre es, wenn wir der Bilderflut ein Dokument entgegensetzten? Ein Buch. Es sollte nicht die Fotos zeigen, die die Welt schon kannte, sondern die Bilder, die so brutal und ehrlich sind, dass keine Zeitung sie auf die Titelseite nimmt. Und es sollte die Fotografen zu Wort kommen lassen, die diese Bilder gemacht hatten. Am Ende, so hoffte Kamber, würde ein Werk entstehen, an das sich die Menschen erinnern. Ein Buch, das die wichtigsten Fotos dieses Krieges festhält für die Ewigkeit.

Es war der Krieg im Irak, es war das Jahr 2008, es war die Geburt einer guten Idee, das wussten beide Fotografen, Kamber und Silva waren glücklich in dieser Nacht.

Fünf Jahre später beginnt João Silva seine Tage mit 200 Milligramm Pregabalin Lyrica und 30 Milligramm Mst Continus, zwei Schmerzmitteln, und jedes Mal, wenn er vor dem Fernseher sitzt, die Prothesen abschnallt und Bilder aus dem Krieg sieht, wünscht er sich, er wäre dort.

»Ist nicht einfach seit diesem verdammten Tag«, sagt Silva. Er sitzt auf einem Gartenstuhl in Washington vor seiner Patientenwohnung in der Nähe eines Militärkrankenhauses. Silva holt sich dort neue Beine ab. Er hat Schmerzen, das Morphium wirkt nicht richtig, er redet seit fünf Stunden, er hat erklärt, warum er Fotograf wurde, warum dieses Buch wichtig ist und warum Krieg Spaß macht. Nun redet er über den 23. Oktober 2010.

Silva begleitet damals die Task Force 1-66, 4th Infantry Division der U. S. Army in Afghanistan. Er fotografiert für die New York Times. Seine Geschichte soll vom Erfolg der amerikanischen Streitkräfte handeln und beschreiben, wie die Soldaten Minen suchen. Kurz nach sieben Uhr morgens findet Silva eine Mine.

João Silva

Er will den Suchhund fotografieren, macht einen Schritt nach vorn. Es ist eine sowjetische Antipersonenmine aus Plastik, sie nimmt Silva den rechten Unterschenkel, sein rechtes Knie, seinen linken Unterschenkel, sie öffnet seinen Unterleib, zerstört seine Harnröhre, zerstört seinen Anus und lässt seine Blase platzen. Silva liegt im Staub, seine Kamera hält er in der Hand. Er macht drei Fotos.

Die Soldaten schnüren seine Arterien ab, damit er nicht verblutet. Silva bittet um ein Satellitentelefon und wählt die Nummer seiner Familie in Südafrika. Die Kinder wachen auf, seine Frau hebt den Hörer ab.

Silva sagt ihr, dass er wahrscheinlich nie wieder Motorrad fahren wird. Vielleicht sagt er seiner Frau auch, dass er sie liebt, er erinnert sich nicht.

»Bitte stirb nicht«, sagt sie.

»Ich versuche es.«

Kurze Zeit später bekommt Michael Kamber in New York eine E-Mail von einem Freund. »Hast du von João Silva gehört?«

Als Kamber genug Kraft gefunden hat, läuft er zur U-Bahn und fährt ins Büro der New York Times auf der 8. Avenue in Manhattan. Er geht ins Büro der Fotochefin und sagt, dass er Joãos Job zu Ende bringen will. »Ich fliege nach Afghanistan«, sagt er.

Anderthalb Jahre später sitzt Kamber in einem mexikanischen Imbiss in der Bronx vor einem Taco, gefüllt mit gedünstetem Blumenkohl. Gestern hat er das Gleiche gegessen, vorgestern auch, Blumenkohl. Zehn Jahre lang aß er Fertignahrung aus Plastiktüten der U. S. Army. Das ist vorbei. Seit einem Jahr fährt Kamber nicht mehr in den Krieg.

Kamber hat wenig Zeit, er muss sein Buch fertig stellen, der Verlag macht Druck. Seine Wohnung ist tapeziert mit Bildern, die jeden Tag ihre Reihenfolge ändern. Kamber sieht aus, als hätte er lange nicht geschlafen.

Er sagt, Silva sei der härteste Kerl, den er kenne, »the toughest son of a bitch I’ve ever met«, Silva könne viel besser erklären, warum es Fotos gibt, für die es sich zu sterben lohne. Er selbst, sagt Kamber, sei nicht besonders klug, eigentlich sei er Mechaniker, nach der Schule hat er anfangs Geld damit verdient, die Getriebe von Autos zu reparieren.

Die Leute hätten eine verdrehte Vorstellung von Fotografen, dieses Bild von Adrenalin-Junkies, die in Horden in die Kriegsgebiete einfallen und nur an ihren eigenen Trip denken. Warum also ging er in den Krieg? »Bei mir war immer Gewalt zu Hause«, sagt Kamber, »vielleicht mag ich sie deshalb.«

Seine Mutter war Alkoholikerin, sein Vater schlug die Wohnung kaputt und verprügelte Michael, aber in den Momenten der Klarheit saß er mit seiner Mutter auf der Couch und schaute sich Fotos aus dem Vietnamkrieg an. Er war fasziniert davon, wie jedes Bild ein Stück Geschichte festhielt. »Ich habe die Fotos studiert«, sagt Kamber.

Sein Großvater war ein U. S. Marine, sein Vater war ein U. S. Marine, Kamber ging einmal mit gepackter Reisetasche ins Rekrutierungsbüro der U. S. Marines, er wollte Armeefotograf werden, aber er las im Vertrag, dass er als Mechaniker in den Mittleren Westen der USA geschickt werden sollte, und ließ sich statt von der Marine-Infanterie der Vereinigten Staaten lieber von der Verkehrsbehörde der Stadt New York anstellen, als Fotograf der U-Bahn. Kamber fotografierte einige Jahre lang U-Bahnen, und später wechselte er zu einer Lokalzeitung. Als am 11. September 2001 die Türme des World Trade Center fielen, fragten ihn seine Chefs, ob er Afghanistan fotografieren wolle.

Kamber sah einen Weg, der ihn rausführen könnte aus New York, aus einer Gesellschaft, in der 46 Sorten Cornflakes im Regal stehen. In Afghanistan erlebte Kamber, wie erfüllend Krieg sein kann. Es gab nur eine Regel: am Leben bleiben. Nur eine Aufgabe: das Bild nach Hause bringen. Jeder Tote wurde ein Foto. Jeder Tote gab Kamber Sinn. Die Welt redet über Afghanistan. Aber er ist in Afghanistan und ist dabei, wie Geschichte passiert. Sein Leben lang hat Kamber gedacht, dass er vielleicht auch etwas Sinnvolleres machen könnte. Im Krieg denkt er: Ich will genau hier sein, genau jetzt.

Die Fotochefin der New York Times sieht seine Bilder und kauft sie. Kamber fotografierte Tote in Somalia, Israel, Haiti, Afghanistan, Liberia, Kenia, im Sudan, in der Elfenbeinküste, im Kongo.

In Sadr City im Irak patrouillierte Kamber mit Soldaten der 1st Cavalry. Die Amerikaner fuhren herum, bis sie beschossen wurden, sie nannten das »movement to contact«. Ein »Humvee«, in dem Kamber saß, fuhr über eine Mine, der Sprengsatz explodierte hinter der Stoßstange. Kamber lief Blut aus den Ohren.

Es waren diese Momente, auf die Kamber lauerte. Für ihn ist es kein Foto, wenn in einem Krieg ein Soldat mit einem Sturmgewehr in der Hand durch die Gegend läuft. Es ist erst dann ein Foto, wenn ein Mensch schießt, explodiert oder blutet. Deshalb gehen Kriegsfotografen an die Front, sie warten auf Sprengfallen, sie hoffen auf Hinterhalte.

Im Büro der New York Times in Bagdad traf Kamber zum ersten Mal einen kleinen Mann mit Brille, der auf dem rechten Oberarm ein Tattoo trägt mit den Worten »Accept no Limits«. João Silva.

Kamber und Silva saßen zusammen auf dem Sofa des Büros und hörten über Funk von einer Autobombe. Häufig zünden Terroristen eine zweite Bombe, wenn die Helfer kommen. Kamber sagte: »Vielleicht können wir dabei draufgehen.« Silva sagte: »Let’s go.«

Silva steht heute, fast zehn Jahre nach diesem Tag in Bagdad, vor dem Hauptbahnhof von Washington. Er steht auf zwei Prothesen aus Carbonfaser. Ein Soldat in Uniform geht vorbei, schaut auf Silvas Prothesen und salutiert.

Es kommt häufig vor, dass die Menschen in den USA Silva für einen Soldaten halten. In Washington gibt es ein Militärkrankenhaus, das auf Amputationen spezialisiert ist. Am Anfang, wenn Menschen salutierten, wenn sie »thank you for your service« sagten, erklärte Silva, dass er...

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.